À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le tribunal judiciaire de Limoges a eu l’honneur d’organiser, une conférence et un vernissage mettant en exergue les violences faites aux femmes sous le thème « Clichés de femmes, violences visibles et invisibles ».

Ce projet, initié par Mme Emilie Abrantes, procureure de la république, et soutenu par Mme Mélanie Petit Delamare, présidente du tribunal judiciaire, a été rendu possible grâce à l’engagement de M. le Préfet, François Pesneau, et de Mme Sophie Raix, déléguée aux droits des femmes.

La Conférence

La conférence s’est tenue dans la salle « Simone Veil », un cadre empreint de symbolisme, propice à l’examen de problématiques sociétales d’une importance cruciale. Elle a été inaugurée par une intervention de M. le Préfet qui a souligné son engagement face aux violences faites aux femmes, rappelant l’importance de comprendre ces enjeux pour mieux agir.

Mme la procureure, en avant-propos, a exprimé sa reconnaissance envers chaque acteur et intervenant sans qui le projet n’aurait pu se réaliser. Elle a mis l’accent sur l’importance d’appréhender la complexité de ces violences invisibles qui échappent à la perception immédiate, et qui, souvent, sont commises à huis clos.

De gauche à droite : M. le Préfet, Mme la Procureure, Mme Just, Mme Martin, Mme de Waroquier, M. Mace

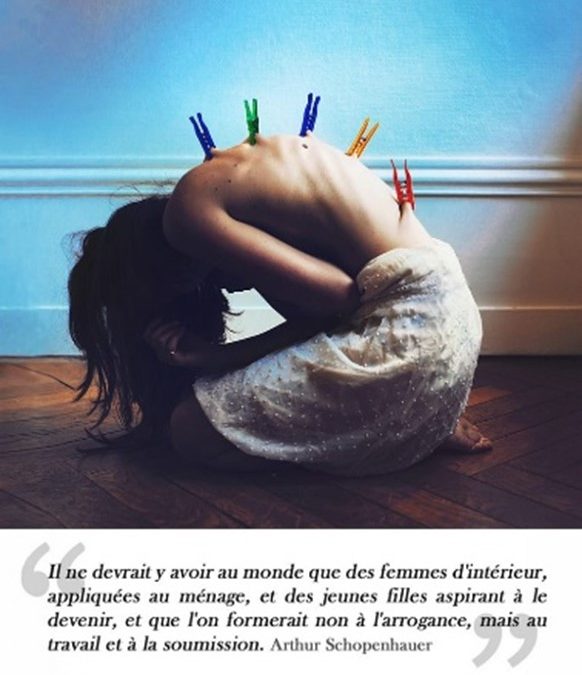

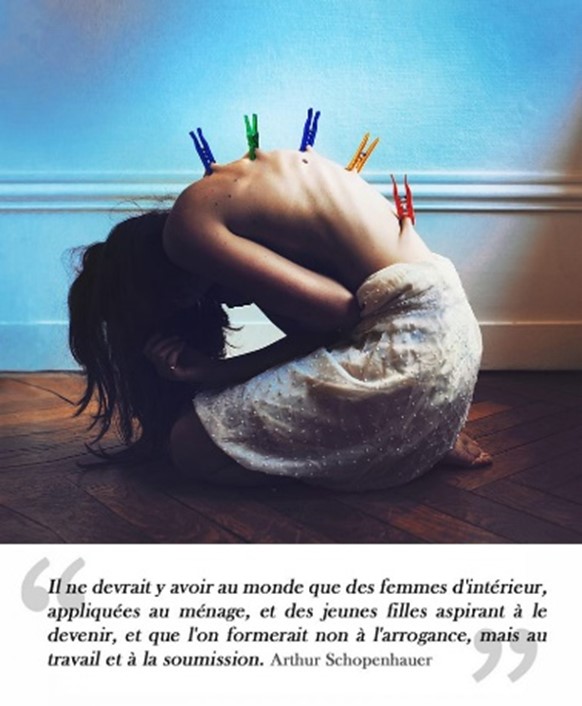

En prémices, la salle a été plongée dans l’obscurité, afin de permettre aux participants d’apprécier et de s’imprégner des photographies de l’artiste Mme Julie de Waroquier. Dans une atmosphère empreinte de silence, chacun a pu contempler la beauté des œuvres tout en prenant conscience du message puissant qu’elles véhiculent.

Mme Julie de Waroquier, artiste photographe et professeure de philosophie, a su allier son art à une réflexion profonde sur la misogynie à travers les âges. Ses œuvres illustrent des citations de philosophes qui, malgré leur renommée, véhiculent des idées rétrogrades sur la condition féminine. Elle a ainsi mis en lumière l’absurdité de ces discours, rappelant que la lutte pour l’égalité des sexes et, partant, la lutte contre les violences faites aux femmes, sont toujours d’actualité.

Mme Elisa Just, doctorante à l’université de Bordeaux IV et auditrice de justice à l’École Nationale de la Magistrature, a ensuite présenté l’évolution des droits des femmes sous un angle juridique. Elle a retracé les avancées significatives, depuis la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » d’Olympe de Gouges en 1791, en passant par la loi dite « Veil » de 1975 autorisant l’IVG, jusqu’à nos jours.

Mme Just a souligné que, le statut et les droits de la femme n’ont eu de cesse d’évoluer s’adaptant aux évolutions sociétales, et que, bien que des progrès aient été réalisés, les violences faites aux femmes demeurent un enjeu majeur, nécessitant une approche pluridisciplinaire. Ainsi, si le droit subit des transformations sociales, il en est aussi le vecteur.

« Si nous avons tous pu constater que le passé était imparfait, que le présent était conditionné, gageons que le futur soit plus que parfait. »

Mme Pauline Saint-Martin, professeure et cheffe du service de médecine légale du CHU de Tours, a, quant à elle, abordé les violences visibles et invisibles sous le prisme médical. Elle a mis en parallèle les victimes de violences entendues comme « classiques » avec des lésions physiques, et celle dont les violences s’illustrent autrement. En effet, tandis que les violences physiques témoignent souvent de par leur visibilité, avec une adéquation entre les maux et le corps, les violences dites invisibles, elles, ont plutôt attrait aux conséquences psychiques. Mme Saint-Martin s’est attelée à illustrer la nécessité de déconstruire l’approche classique du corps médical à l’égard de la victime de violences. Dans cette dynamique de changement de paradigme, elle a conclu en affirmant « qu’il n’y a pas de violences invisibles, mais seulement des violences que l’on ne veut pas voir ».

M. Éric Mace, professeur des universités à la faculté de sociologie de Bordeaux, a pris la parole pour aborder la thématique des violences sous l’angle des auteurs plutôt que des victimes. Il a exposé que 90 % des victimes étaient des femmes et que 90 % des auteurs de violences étaient des hommes, soulignant la dimension genrée des violences.

Selon lui, la violence est une pratique sociale masculine ancrée et façonnée par des millénaires de patriarcat. M. Mace a mis en avant l’importance d’une éducation des hommes qui favorise l’empathie et la communication, autrement dit une réflexivité critique de leur masculinité afin de réduire leur vulnérabilité aux contrariétés et, ainsi, d’éviter que la violence ne devienne une ressource.

Le vernissage

De gauche à droite : Mme Mélanie Petit Delamare, présidente du TJ et du CDAD, Mme Julie de Waroquier, Mme Emilie Abrantes, procureure de la République.

Au lendemain de la conférence, Mme la Procureure et Mme la Présidente du tribunal et du CDAD (Conseil Départemental de l’Accès au Droit), ont inauguré le vernissage des œuvres de Mme Julie de Waroquier dans la salle des pas perdus du tribunal.

Lors de son allocution, Mme la Présidente a exprimé son attachement aux œuvres photographiques, les qualifiant de témoignages et de cris silencieux des violences faites aux femmes dont elle a souvent eu à connaître au cours de sa carrière. Elle a également évoqué le caractère coercitif que peuvent prendre les violences, en se référant à la définition adoptée par le Sénat, qui demeure néanmoins perfectible à l’aune de la société actuelle. Elle a notamment mentionné, illustrant l’actualité de la problématique, la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 relative à l’amélioration de la protection des victimes de violences conjugales avec l’octroi d’une ordonnance immédiate d’éloignement. Toujours dans l’actualité, Mme la Présidente a évoqué l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 23 janvier 2025, qui a posé le principe que le consentement au mariage n’implique pas un consentement permanent, automatique ou présumé aux relations sexuelles. Cela illustre l’évolution de notre droit, tout en soulignant le chemin qu’il reste à parcourir.

Madame la procureure a pour sa part expliqué la genèse de l’exposition photographique et sa rencontre avec l’artiste photographe, laquelle a immédiatement accepté de mettre à disposition ses œuvres pour illustrer la thématique des violences faites aux femmes. Après avoir remercié les soutiens de cette exposition, et notamment Mme la Présidente du tribunal, le CDAD, Monsieur le Préfet et la mairie de Limoges, Madame la procureure a rappelé l’engagement de la juridiction dans la lutte contre les violences intrafamiliales et a décrit le projet global bâti autour de cette exposition, à savoir l’organisation de la conférence sur cette thématique, mais également les échanges entre l’artiste et les scolaires. Elle a ainsi évoqué le travail mené avec le Lycée Saint Exupéry de Limoges, où les œuvres photographiques de Julie de Waroquier ont servi de support pédagogique pour évoquer la thématique des violences avec les lycéens, lesquels se sont montrés très concernés et ont permis des échanges riches et nourris

Mme Julie de Waroquier a rappelé que son projet initial visait à tourner en dérision des philosophes, mais qu’il a été réinterprété dans un autre contexte, celui de la justice. Ses œuvres se présentent au premier abord comme des photographies oniriques mais révèlent ensuite la violence appréhendée dans toutes ses dimensions ; une ambivalence entre douceur et douleur. Mme de Waroquier a su, par une approche artistique, illustrer l’invisible par le visible.

« L’art est le plus court chemin de l’homme à l’homme. » André Malraux

Travail réalisé par les élèves du lycée Saint Exupéry à Limoges.

Ces événements ont constitué une occasion précieuse de sensibiliser le public aux enjeux des droits des femmes et de promouvoir une réflexion collective sur la lutte contre les violences, qu’elles soient visibles ou invisibles. Le tribunal judiciaire de Limoges se réjouit d’avoir pu contribuer à cette discussion essentielle et remercie tous les intervenants pour leur engagement.